はじめに

オシロスコープを使っていて、アクティブプローブが欲しい場面があるでしょう。特に、電源の評価などでパッシブプローブを使うと、観測対象以外のノイズなども入りやすく、苦労するものです。

各計測器メーカーからアクティブプローブは販売されていますが、とても高価なのでたまにしか使わないような場合購入を躊躇してしまいます。

そこで、アリエクスプレスで購入できるグッズをいくつか組み合わせて簡易的なアクティブプローブを作成してみました。

購入するもの

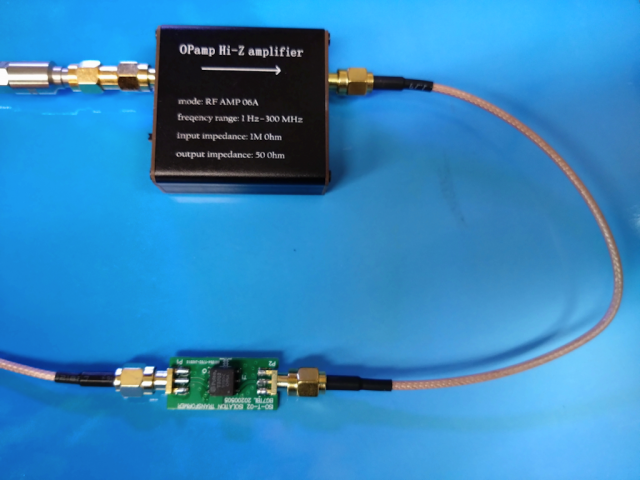

- High-Z入力アンプ (RF AMP 06Aなど)

- SMAケーブル

SMA to SMAと、片側が切りっぱなしの片側SMA - DCブロック

- 50Ω終端器 (P57など)

- その他変換コネクタ(適宜)

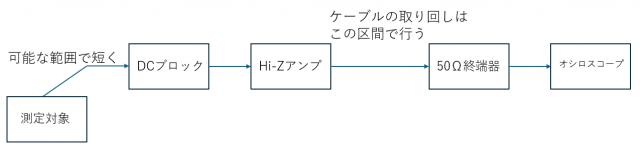

接続系統

作成例

測定例

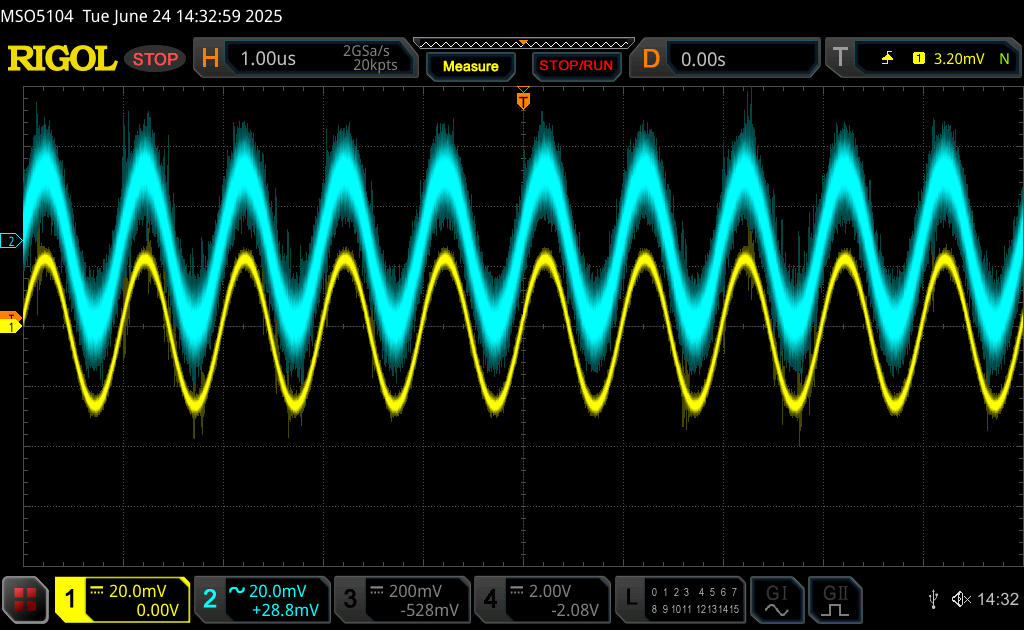

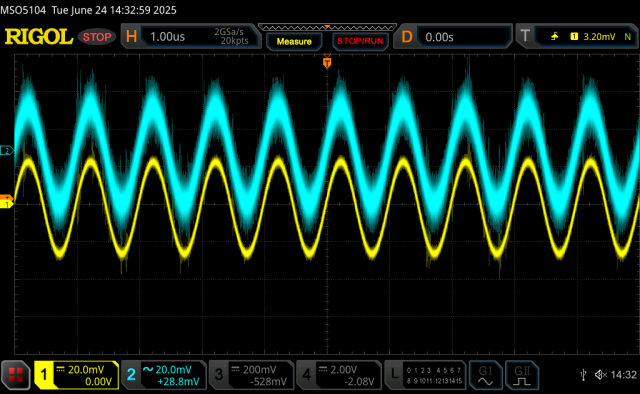

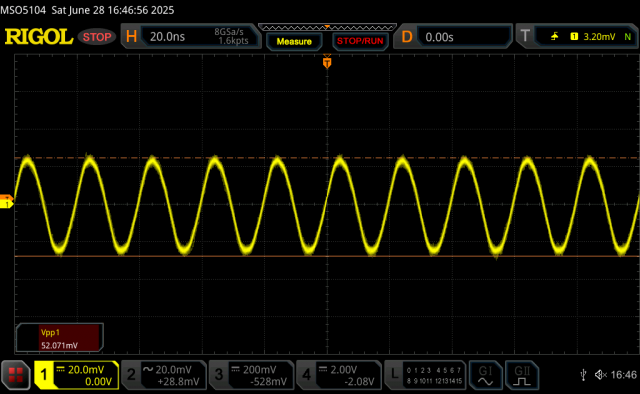

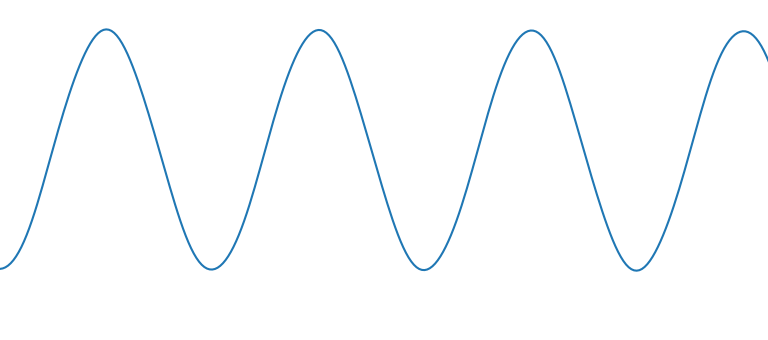

1MHz 50mVpp 正弦波

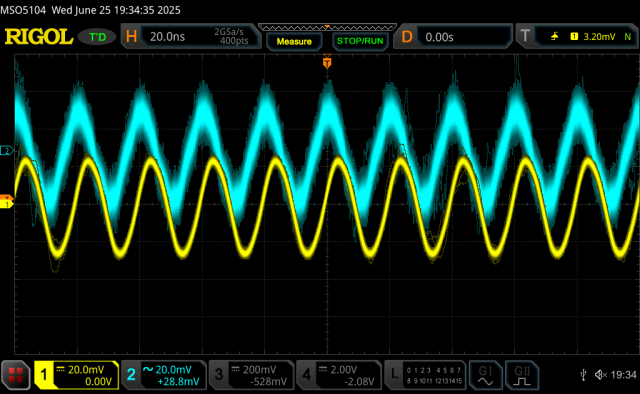

50MHz 50mVpp 正弦波

黄色が今回作成したアクティブプローブによるもので、水色が付属品のパッシブプローブで測定したものです。

パッシブプローブもうまく使えばこれよりはマシになるかもしれませんが、圧倒的にアクティブプローブで測定した結果の方がきれいです。単純にプローブの倍率違いによってS/N比が良くなる点が支配的で、そのほかパッシブプローブのGND線の取り回しでノイズを拾うなどの要因もあるでしょう。

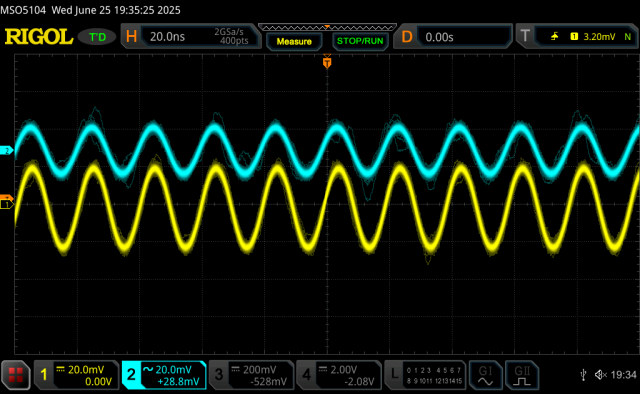

1:1のプローブを使う手もありますが、この場合高い周波数で振幅がが落ち始めます。(例: 最後の波形)

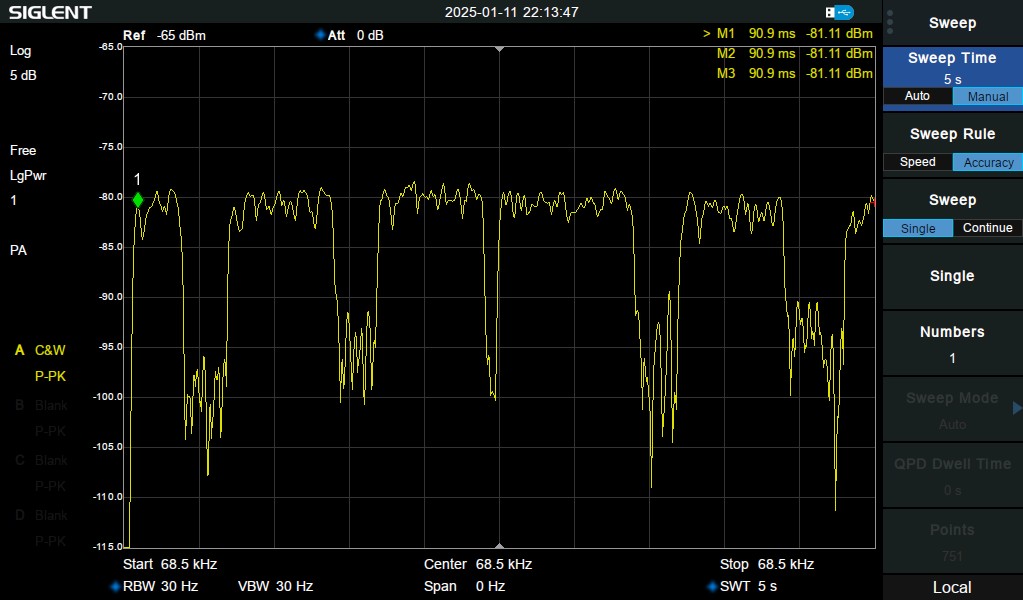

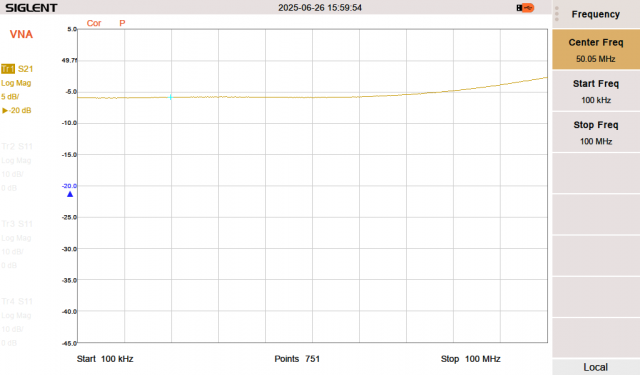

周波数特性

100MHzくらいまでは問題なく使えそうです。このグラフを見る上での注意ですが2:1のプローブなので-6dBが正しい値です。

注意点

振幅の大きな信号は扱えません。1Vpp程度までが目安でしょう。周波数と振幅両方が高い場合、スルーレート制限により波形が歪む場合があることも念頭に置く必要があります。

50Ω終端器で振幅が1/2になります。プローブの倍率としては、2を設定します。

50Ω終端器を使う理由

アンプの出力インピーダンスが50Ωなので、50Ω受けすることで同軸ケーブルが良質な伝送路になります。

また、省略した場合は出力した電力のほとんどがアンプに戻ってしまうため、アンプに負荷がかかってしまいます。 それでも省略したい場合、プローブの倍率としては1となる点に注意してください。

当然ですが、オシロスコープ本体に50Ω受けする機能が備わっていれば必要のないものです。残念なことに安価なオシロスコープは50Ω受けができないものがほとんどなので、外付けの物を使用します。

余談ですが、ハイエンドなオシロスコープをジャンクで購入したら50Ωのモードだけ動作がおかしいというケースを聞いたことがあります。使用方法を誤れば50Ω受けの機器は簡単に壊れてしまうということです。この観点からも、高い周波数(概ね100MHz以上)でない限り外付けの物をお勧めします。

DCブロックを使う理由

誤って高い電圧の直流を加えるとアンプが壊れたり50Ω終端器が発熱したりして好ましくありません。基本的に交流成分を扱うものと考えてください。DCブロックは、こういった事への保護になります。

応用編

アンプの出力と終端器までの間が50Ωであることから、50Ωを前提としたいろいろな製品を挟むことができます。

これは絶縁トランスを挿入した例です。これによってGNDをフローティングで測定することが可能になります。

このように絶縁トランスを挟んでもうまく測定できています。

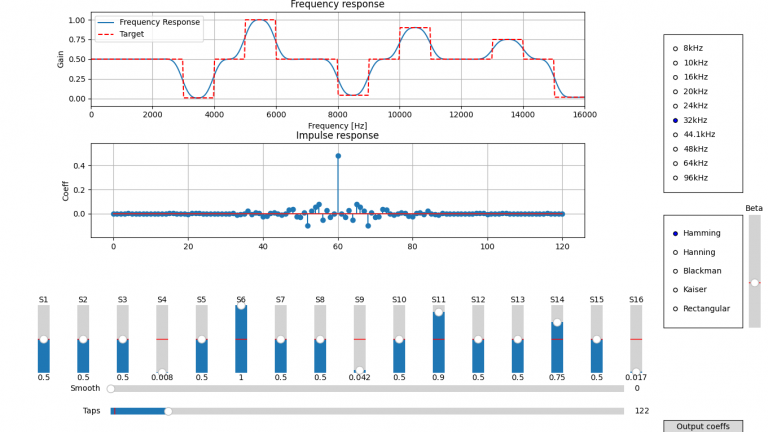

他には、フィルタなどを挿入することもできます。例えばローパスフィルタを使えば、アンチエイリアスフィルタとしても使えるでしょう。

まとめ

計測器として販売されているアクティブプローブは高価なうえ、取り扱いを熟知していないと簡単に壊れてしまいます。一方でアリエクスプレス調達のアンプなどで作成すれば、壊れてもさほど惜しくありませんね。安価かつカジュアルに扱える点は大きなメリットでしょう。

著者プロフィール

- Cerevo 電気エンジニア

最近の投稿

02. ソフトウェア2025.07.30インタラクティブに設計するディジタルフィルタ

02. ソフトウェア2025.07.30インタラクティブに設計するディジタルフィルタ 02. ソフトウェア2025.07.23とにかくラフに設計するディジタルフィルタ

02. ソフトウェア2025.07.23とにかくラフに設計するディジタルフィルタ 11. その他2025.07.16CP210xシリーズのCOM番号とUSBハブ上の差し込みポートを紐づける

11. その他2025.07.16CP210xシリーズのCOM番号とUSBハブ上の差し込みポートを紐づける 11. その他2025.07.09アリエク調達のアンプでアクティブプローブを作成する

11. その他2025.07.09アリエク調達のアンプでアクティブプローブを作成する